二次会はどこへ消えたのか?&旅行が「逃避」から「投資」に変化している 25年11月第2号

忙しいあなたのためのマーケティング情報サプリメント。週に一度、厳選されたトレンドと洞察をまとめていきます。これを読めば「主要なトレンドをキャッチできる」、そういった想いで届けてまいります。まずはご登録をお願いいたします。

マーケティングトレンドインプット 今週のクイック解説3選

日本の「夜の街」の構造変化:二次会はどこへ消えたのか?

2019年と2025年の人流データを比較すると、日本の歓楽街は深夜帯の人流が恒久的に消失している。コロナ禍を経て、繁華街での人の動きは構造的に変わった。

数字が示す「二次会の死」

-

札幌・すすきの:23時の人流が24%減

-

大阪・北新地、福岡・中洲:20時の人流が38%減

-

東京・銀座:24時台の男性比率が12.6ポイント減

この数字が物語るのは、ビジネスマン男性の行動変化。 日本のビジネス文化を支えてきた「長時間・集団型の夜のお付き合い」は、コロナによって破壊され、そして戻っていない。二次会に繰り出すビジネスマンは激減し、一次会で速やかに解散する人が大半を占めるようになった。

一方、若年層(20代)は18時台に最も増加している。夜の街から離れたわけではない。ただし彼らも早い時間に集中して楽しむスタイルを選ぶ。夜の繁華街のゴールデンタイムは、18時~21時の3時間に凝縮された。

なぜ二次会は消えたのか

リモートワークの定着が最大の要因だ。「全員がオフィスにいる」前提が崩れた瞬間、多人数の飲み会は成立しなくなった。企業のコンプライアンス強化や経費削減も追い打ちをかけた。接待費や飲み会補助を出さない企業が増え、若年層を中心に「飲みニケーション」への参加が義務ではなくなった。

「義務としての二次会」は消滅しかけていると言ってもいいだろう。

夜の街は何を変えるべきか

短時間・高回転の時代。いわゆる宴会需要はアテにしにくい。

18時~21時の体験を重視するのはもちろん、少人数の会での気の置けないコミュニケーションの価値を高めるような飲食店が求められる。深夜営業を前提にした店舗設計や人員配置は、もはや非効率でしかない。むしろ早い時間帯の「濃密な体験」が重要に。

一方、足元では「選択的なコミュニケーション」を求める層も増えている。義務ではなく、本当に行きたい人と、本当に楽しい時間を過ごす。この変化を捉えられるかが、夜の街の生き残りを分ける。

「寝るためにわざわざ旅をする」時代に。旅行が逃避から投資に変化する

「良質な睡眠」を買う時代

ホテル椿山荘東京やシックスセンシズ京都が、睡眠そのものを目的にした「スリープツーリズム」プランを相次いで投入。科学的な測定とウェルネスプログラムを組み合わせた1泊10万円超の高額プラン。

背景にあるのは、日本人の慢性的な睡眠不足。1日の平均睡眠時間が6時間未満の人が4割を占める。生産年齢層に限れば、さらに高い。日本人は、疲れている。

椿山荘のプログラムでは、利用客に睡眠測定キットを貸与し、宿泊前後のデータを比較する。庭園の散策やジムでの運動、アロマの香る暗めの照明、体験のすべてが睡眠の質を高めるために設計されている。併設クリニックの医師が測定データをもとに生活習慣の改善を助言する仕組み。

旅行が「逃避」から「投資」に変わった

ここで起きているのは、旅行の意味の転換。

従来、旅行は現実からの逃避だった。日常を忘れ、非日常を楽しむ。しかしスリープツーリズムは逆だ。非日常の体験が、日常の生活を改善する。旅行そのものが、帰ってからの生活への「投資」になっている。

この変化はスリープツーリズムに限らない。スマホ依存を断つデジタルデトックス旅行、ストレス解消のためのカウンセリング付き旅行。旅行は「自分の課題を解決する手段」として再定義されつつある。世界的にも同様の動きがある。ニューヨークのハイアットは睡眠特化型スイートを設置し、室温・光・寝具を最適化しているし、ファミリーカウンセリングを提供する高級オーベルジュも海外にはある。

この流れを捉えるには、「何を解決するか」を明確にすること。単なる「リラックス」では弱い。 睡眠不足、運動不足、人間関係の希薄化——現代人が抱える具体的な課題を特定し、旅行体験で解決する。体験が重要な時代において旅行に対する期待値は高い。測定可能な成果(睡眠スコア、歩数、ストレス値など)や劇的な体験を提供できれば、10万円台の価格もあり得る。 旅行は「楽しむもの」から「自分を変えるもの」へ。

ブックカバーをフックに売上を抜本的に向上させた大阪の書店の仕掛け。呼び水としてのブックカバー

大阪の家族経営の書店「正和堂書店」が、たった2年で売上を3倍に伸ばした。武器は、オリジナルブックカバー。 日本中で書店が閉店する中、正和堂はブックカバーで来店客数を増やし、書籍以外の収益源まで生み出した。

コモディティ化した本に、選ぶ楽しさを加えた

本を買うなら、Amazonで十分だ。品揃えは圧倒的で、価格も安い。町の本屋に足を運ぶ理由は、正直言ってほとんどない。 正和堂が見つけた答えは、ブックカバー。 多くの書店がブックカバーを提供しているが、ほとんどはシンプルなデザインで選べない。正和堂は、20〜40代女性をターゲットにしたレトロポップなデザインを80種類用意し、店頭では50種類を常時容易。しおりと組み合わせてデザインが完成する仕組みにし、レジに写真付きメニューを置いて好きなカバーを選べるようにしている。

SNSで拡散され、ブックカバー目当ての来店客が増えた。正和堂にある文庫本は他店でも買えるが、ブックカバーは正和堂にしかない。2021年からはブックカバー単体の販売も開始。新たな収益源にもなっている。

付属品が、商品を超えた

正和堂の事例が示すのは、「何を売るか」ではなく「何で選ばせるか」の重要性。 本という商材はコモディティ化している。どこで買っても同じ。つまり差別化するには品揃えを変えるか、売り方を変えるか、体験を変えるか。 大量のブックカバーは売り方と体験を一気に変化させている。80種類のデザインから選ぶ行為は、自分らしさを表現するアクセサリーを選ぶ感覚に近い。個人的な好み×個人的なデザインの掛け合わせが、わざわざその店に行く理由になった。

ブックカバーはかさばらず、賞味期限もない。多品種を置いても店の負担は小さい。単体でも販売できる。本と親和性が高く、低リスクで導入できる。全てが設計されている。

ブックカバーは元々あった。正和堂はそれをデザインし、選択肢を増やし、アクセサリー化しただけ、ともいえる。レシート、ショッパー、包装紙、ポイントカード、当たり前に存在する付属品の中に種が眠っているのかも。 コモディティ商品を扱う店ほど、「選ぶ楽しさ」で勝負できる。正和堂が証明したのは、付属品が商品を超える瞬間。(もちろん読書家としては、本そのものも素晴らしいのだけれど)

源泉かけ流し!今週のマーケティング関連トピックス(今週は9個ご紹介!)

海外SNSトレンドから学ぶ、若年層ユーザーの拡散行動とは?

2025年に流行った海外SNSトレンドから、若年層のSNSにおける拡散行動を分析。

TikTokでは簡単に国境を超えて世界的なトレンドが巻き起こる。

中でも海外発で日本でも広がるミームのポイントは

・非言語

・共感よりもノリ

・ローカライズでの再構築

がカギ。

非言語的な体験をキーにしながら、とにかく重くなく、軽く乗っかることでどんどん元の事例をアレンジしていじっていく。

そんな展開性があるものが広がりやすいってことなんだと思います。

ローソンの「よくばりスイーツ」20万個を突破、なぜ“週末だけ”販売するのか

ローソンに週末だけ売っているスイーツがあるって知ってましたか?

私は全然知らなかったんですが…

10月3日から発売開始しており、金~日のみ店頭に納品される週末限定。既に20万個を販売している。

なぜ週末だけなのか?

もともとローソンでのスイーツの売上は、週末を平日が上回っているらしい。

ある種の「自分へのご褒美消費」。

だからこそ、そのご褒美に最適化する限定の商品を投入。通常のスイーツよりもボリューム感を高め、重量感にこだわる。

「いつでもそこにある」がポイントのコンビニで、あえて販売するタイミングを限定する挑戦。

果たして定着するか?

世界で最も高価なコーヒー、ドバイで提供 1杯15万円

世界最高価格のコーヒーっていくら?

1杯15万円らしい。

1万円のコーヒー(最高級のゲイシャ)を飲んだことはあるが、15万円とは・・・!

販売しているのはドバイ。そもそも落札された20kgの豆自体が9,200万らしい。

松竹、苦境の歌舞伎に「国宝」の追い風 ファン維持で黒字定着なるか

映画「国宝」は東宝が配給。

歌舞伎を主催する松竹の配給ではない、のだが国宝ヒットによって歌舞伎が好調、演劇事業が黒字になりそうな見込み。

ヒットの要因の一つが演目の早期発表。

公演2カ月前の演目発表が通例のところを、年間の公演スケジュールを1月に出したことで、宣伝や営業がスムーズに。

スポーツのミズノ、引っ越しなどワークウエアで急伸 9年で売り上げ5倍

スポーツ用品のミズノ、実はワークウェアを10年弱で売上5倍にして浸透させているらしい。

サカイ引越センターともユニフォームを共同開発。

確かに作業現場における安全靴や、動きやすいスニーカー、動きやすい服など、スポーツメーカーが追求する機能性と、ワーク現場の相性は良いよね。

市民マラソン復活の兆し 走り出すZ世代、参加料は上昇

市民マラソンの需要がコロナを以前と同水準まで復活。

さらに20代の新規登録が1.5倍となっており「体験」を求めてマラソンを走る人も増えているとのこと。

大会の費用はインフレや警備強化などの煽りをうけ、平均2万円と以前の2倍に膨れ上がっているが、それでも人気。

底堅いランニング人気。

「卒」タワマン、次に向かうは2億円建て売り タイパや割安感が魅力

販売価格が2億円を超える高級な建売戸建てが販売好調。

これまでは建売住宅は安価なイメージだったが、注文住宅の価格帯に進出している。

アッパーミドル層の憧れ、タワマンが高騰する中で、設備や広さ、子育て環境などを踏まえるとコスパが良いとの認識。

タワマン保持者は不動産価格上昇の恩恵を受け、含み益を抱えている場合も多いので、住み替えとしての「終の棲家」としての住宅環境を求める人が多いということかも。

建売は高額な維持費がかかるタワマンに比べ、管理費や修繕積立金もなく、駐車場代もかからない。「住み続ける」なら高級建売ということか。

リセールバリューも上がっていくかもね。

「アークテリクス」が著名アーティストと中国・チベットで実施した花火のインスタレーションに批判 両者は謝罪の声明を発表

アークテリクスとアーティストの蔡國強がチベットのヒマラヤ山脈で実施した花火インスタレーションに批判殺到、謝罪に追い込まれる事態に。

花火は環境に影響を与えない素材と説明しているものの、自然にリスペクトを持つアウトドアブランドとしては明らかに失策。

ブランドの立ち回りは難しい。

中国ポニー、深圳全域で自動運転タクシー 数年で1,000台に

日本でも2030年に向けて自動運転タクシーの導入が加速しているが、中国深圳ではこの数年で1,000台が導入されるとのこと。

深圳全域で1,000台はかなりの数が自動タクシーに代替されるかも。

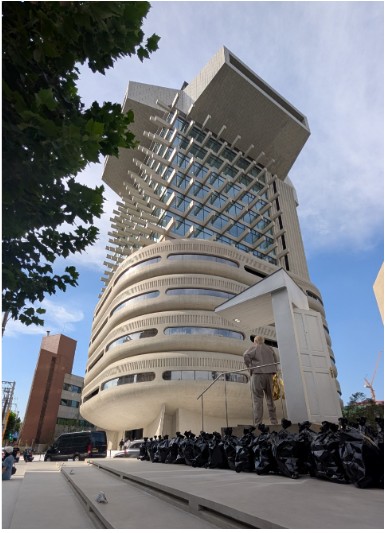

海外現地調査レポート:ソウル 聖水 HAUS NOWHERE SEOUL

以前、深圳の紹介で登場したGENTLE MONSTERなどの親会社IICOMBINED(アイアイコンバインド)グループの運営する実験的リテール複合施設、それがHAUS NOWHEREです。深圳に先んじてオープンしていましたが、9月に本拠地ソウルのトレンドエリア、聖水(ソンス)にも開業しました。

ビルの見た目からして異様なこの施設は、IICOMBINEDグループの本社が上部に入っており、下部にグループのブランド一通りの店舗が入った複合施設となっています。本社すらも巨大な新しいリテールショールームに変えてしまうIICOMBINEDは、世界で一世を風靡しているジェントルモンスターをはじめとしたブランドの強さを証明するような強力なランドマークになっています。

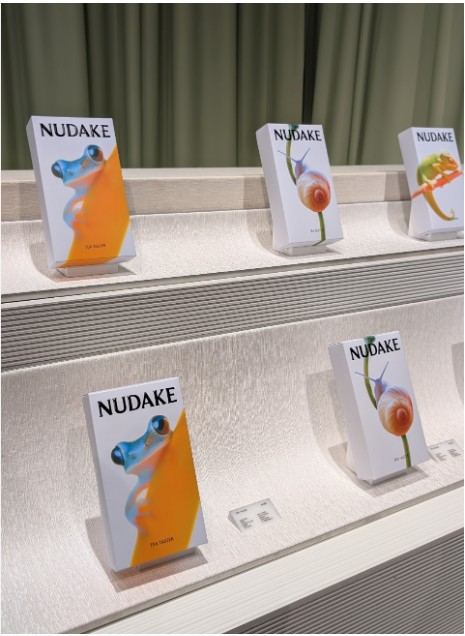

そもそも施設の外からアートがあるわけですが、ビルに入っていきなり巨大なダックスフントとメカが登場。最も人通りが多い一階が売り場面積としては非常に小さくなっているあたり、IICOMBINEDらしいスタイルです。館内には作家コラボの展示や大きなインスタレーション(動くものも多い)が多数存在し、アートとリテールを自然に融合させています。コンセプトはFuture Retail(将来の小売体験)。確かに店内にアートやインスタレーションが存在する中に商品が混じっていく設計はまさに「体験型」の消費体験の分かりやすい証左になっています。 中にはGentle MonsterやTAMBURINSだけでなく、ヘッドウェアのブランドであるATiiSSU、世界でここにしかないカトラリーブランドのNuflaatが混在。さらに5階にはNUDAKEというこのブランドの運営するカフェが入っています。まさに世界でもよく見られるアート×ファッション×食品の三位一体が非常にスムーズに実現しており、未来的のリテール設計のお手本と言ってもいい施設でしょう。

Nuflaatブランドのカップ。長いネイルを付けているようなデザインになっている(指を入れる穴がある。)Nuflaatは、こうしたアバンギャルドな見た目の割にはお手頃な価格が特徴。

ここのNUDAKEはティーハウスとなっており、お茶のお土産が充実。このデザインで中に入っているのはティーパックというのが驚きですが、絶対に買いたくなる強烈なデザインですよね。

明日から効く!マーケティング/ブランディング関連書籍レビュー

ユニクロの戦略 宇佐美 潤祐

ユニクロを運営するファーストリテイリングで経営人材を育成する機関の担当執行役員を務めた著者が説明するユニクロの経営戦略の深掘り本。しっかり内部に居た人だからこその濃い一次情報が多く知れるGoodなユニクロ本です。

商品戦略、DX戦略、店舗戦略、海外戦略、サステナビリティ戦略と、本書で語られる範囲は実に広い。ただそれがパーパスと柳井さんのもとに強力に統合していることが何より面白い。お題目ではなく、本質的なパーパス経営に関する本としても有用と言えるでしょう。本書の最大のテーマがユニクロの強さの根源を、パーパス・ドリブン経営であると整理しているのです。

ユニクロは自社のことを情報製造小売業と表現していますが、製造から小売までデータを一気通貫させて需要を精緻に捉える仕組みづくりと、上述のパーパスドリブンで大胆にゴールを描き戦略を立てていく、というこの両輪がユニクロの強みであると本書を読んでいると感じます。面白いのは仕組みというインフラが整っていて、そしてパーパスという大きい目的を共有しているため、店舗は大胆にローカルや社員に任せていくことで成果を出したり、トップも現場に赴く現地現物主義によるスピード感がある経営が実現されているということ。こうしたユニクロの成功の構造は他社でも取り入れることができる合理的な仕組みであると感じます。

本書の価値はユニクロの戦略が論理的・体系的なシステムに基づいていることを、実際に中に居た幹部の視点で細かく記載しているということ。もちろんユニクロという巨大企業ならではの勝ちパターンでもあるわけですが、決して再現性が全くないとは思えません。世界に誇る稀代の日本企業の戦略を理解する上で貴重な書籍と言えるでしょう。

偏愛!なんでもインプットコラム

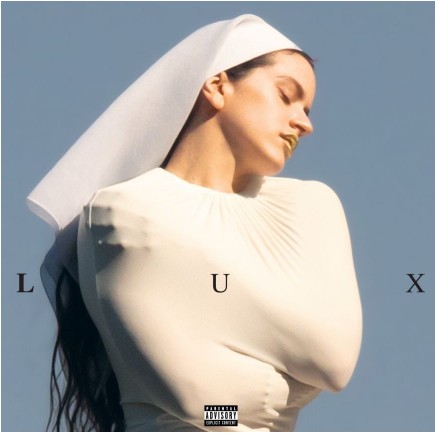

女性スペイン語アーティスト史上最大の売れ行きを記録したROSALÍAの4作目のアルバム「LUX」。13言語を使ったニューアルバムの世界的“仕掛け”

https://www.youtube.com/watch?v=htQBS2Ikz6c

スペイン出身のグラミーアーティスト、ロザリア。彼女の新アルバム「LUX」のクローズドリスニングイベントに招待していただき、行ってきました。ロザリアはアルバムごとに強力にコンセプトを変えることが特徴。『El Mal Querer』(2018)は中世の小説を下敷きに。『MOTOMAMI』(2022)では実験的なポップでビート主導の作り方。そして今回はロンドン交響楽団と組んだオーケストラ・ポップ、と内容を大胆に変えていることが特徴。ブランディングという観点で見ても非常に面白いアーティストで、イベント自体もとてもクールでした。

近年、招待制・非公開のリスニングイベントはこの1-2年でかなり一般化しています。例えばSpotifyなどプラットフォーム主導での大規模体験会、プレスやファン限定のリリース前の全曲視聴はLady GagaやJENNIEが開催するなど。今回のロザリアのイベントもリリース2日前のイベントでしたが、会場ではスマートフォンを一次預けて聞くという厳戒態勢でした。プレスや音楽関係者、ロザリアの強いファンなどが多国籍で集められていたイベントです。

驚いたのは単に曲を聞く、というだけではなく、タイポグラフィの演出にこだわったリリックビデオが作りこまれていたこと。もちろんスタジオだったので音響も良い。そもそもこのLUXというアルバムががっつりオーケストラを組み込んでいるわけですが、その荘厳な雰囲気とこのシチュエーションが相まって、音楽にトリップするような非常にcutting-edgeな体験になっていました。そして目論見通りこのニュースレターでLUXを紹介しているわけです笑(PRなどは依頼されていない、あくまで聞くイベント)

前述の通り、このアルバムのジャンルはオーケストラポップ。重厚なオーケストラをバックにしながらも、現代ポップを接続。しかも歌詞はスペイン語だけでなく、13言語を使用しています。ウクライナ語、日本語、広東語、果てはヘブライ語なんかも使われていたり。全体は4楽章で設計されていて、EPでの数曲収録が当たり前になりつつあるストリーミング文化に真っ向勝負して「通して聴く」ことの価値とそれを受け止めるほどの強い世界観を持っている作品だと感じます。

こうした野心的なアクションをしっかり理解させるために世界でこうしたクローズドリスニングイベントを多数開催し、質の高い一次露出を獲得。さらにN.Y.のタイムズスクエアビルボードや、マドリード中心での巨大なプロモーションなど、相当強いマーケティング活動も展開。結果的に女性スペイン語アーティスト史上最大の初日を樹立し、グローバルTop 50に多数の収録曲を送り込むなど、スタートダッシュに成功したと間違いなく言えるでしょう。

実際非常に良いアルバムで、自分の声を楽器のようにオーケストラと交えて、多言語の音としての気持ちよさを活用しながら、時には意味性を超越したような言葉の使い方をするなど、強く世界観に陶酔させるような設計はとてもエキサイティングです。ぜひ一度通して聞いてみてほしい名アルバムでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。もし内容が良ければ登録ボタンより、次回のニュースレター配信をお待ちください。

最後に!

仕事のご相談はこちら!

Xでもほぼ毎日発信してます!

毎週木曜日更新のPodcastはこちら!

-

Spotifyをご利用の方:https://x.gd/spotify_nambo

-

Apple Podcastをご利用の方:https://x.gd/apple_nambo

-

AmazonMusicをご利用の方:https://x.gd/amazon_nambo

すでに登録済みの方は こちら