NIKEの新スローガンはなぜ「Why do it」なのか?&アメリカの大規模小売はなぜ「欲しいものがない」のか? 25年10月第2号

忙しいあなたのためのマーケティング情報サプリメント。週に一度、厳選されたトレンドと洞察をまとめていきます。これを読めば「主要なトレンドをキャッチできる」、そういった想いで届けてまいります。まずはご登録をお願いいたします。

マーケティングトレンドインプット 今週のクイック解説3選

アメリカ小売業におけるパラドックス「物が多いのに、欲しい物がない」

アメリカの小売は、一見モノであふれているように見える。だが実態は逆、という現地からのnote。ウォルマート、コストコ、ターゲットといった巨大小売と、P&Gのような大手メーカーによる寡占化が進んだ結果、商品の多様性が失われている。

実際に僕はアメリカでターゲットに行ってみたのだけれど、確かに棚はモノで埋まっているが、一面すべてP&G製品だったりする。選択肢があるように見えて、実際には同じメーカーのバリエーション違いが並んでいるだけ。つまり、「欲しいものが選べない」状況に陥っているのだ。

この文脈で、日本のコンビニやドン・キホーテが外国人観光客に熱狂される理由が見えてくる。

日本のコンビニも効率化は進んでいるが、単位面積あたりのSKU(商品アイテム数)は諸外国に比べて圧倒的に多い。ドン・キホーテに至っては、さらに桁違いだ。「多種多様な商品が狭い空間にひしめき合う」光景――これはアメリカでは存在しえない空間。そこには原始的な「買い物をする楽しみ」がある。

アメリカの小売・メーカー間では、効率化という名の「共犯関係」が進行している。少数の大手同士が組むことで、流通コストは下がるが、代償として選択肢が消える。スーパーで買うような日用品は、特にこの傾向が顕著だ。だが、すべてがそうなるわけではない。アパレルや化粧品といった「意味性の高い」消費においては、近年むしろ体験やブランドが重視されるようになっている。つまり、消費の二極化が進んでいる。

-

効率化される消費:日用品。徹底した低価格・大量生産。選択肢は削減される。

-

体験化される消費:アパレル、化粧品、趣味性の高い商品。「買う楽しさ」が価値になる。

この分断は、今後さらに激しくなるんじゃなかろうか…

コンビニの成長戦略の転換 ファミマのイートイン削減

ファミマが、イートイン設置店の約3割でイートインスペースを削減する方針を打ち出した。イートインはもともと、滞在時間を延ばしてロイヤリティを高める手段として導入されてきた。だがファミマの判断は逆だ。そのスペースを「コンビニエンスウェア」――つまりTシャツや靴下といった日用品の売り場に転換した方が売上が取れる、というわけだ。

こうした日用品の拡充が進めば、コンビニはもはや「小型のスーパー」に近づいていく。というか実際そうなりつつある。

背景にあるのは、コンビニの飽和。国内店舗数は2年連続で減少。新規出店による成長が見込めない以上、残された道は二つ。「新しい店のかたち」を模索するか、既存店の売上を底上げするか。ファミマの選択は後者だ。

とはいえ…都心では「まいばすけっと」のような小型スーパーが急増している。九州の小売大手TRIALも小型店舗を展開し始めた。ドラッグストアは薬や化粧品だけでなく、食品の品揃えをどんどん拡大している。

つまり、こういうこと。コンビニはスーパー化し、スーパーはコンビニ化し、ドラッグストアはスーパー化している。小売業態の境界線が溶け始めている。そして全員が同じ土俵で殴り合っている。同質化するなら、その先は個性をどう立てるかの戦いになる。ファミマにとってはブランド化しつつあるコンビニエンスウェアがその中心にあるんでしょうね。

Nikeの新スローガン「Why do it.」Z世代対応の新しい「do it」解説

大きく業績を落とし、CEOも交代した苦境にあるNIKE。37年間続いた「Just do it」に代わる新スローガンとして「Why do it.」を掲げたブランドキャンペーンをスタート。

「Why do it」――なぜやるのか。一見すると「とにかくやれ」という命令形だった「Just do it」から180度方針転換したように映る。だが、これは単なる路線変更ではない。Z世代に届けるための、極めて戦略的なコミュニケーション設計なんじゃないでしょうか。

まず「Why do it!?」と問いかけることで、NIKEはZ世代が抱く疑問やシニシズムに正面から寄り添う。理由なく頑張ることや、無条件に努力を称賛する価値観に批判的な彼らに対して、「そもそもなぜやるの?」という問いを先回りして投げかける。一方的に押し付けるのではなく、まず彼らの懐疑を肯定するのだ。

そしてキャンペーンは、失敗のリスク、周囲の目、傷つく可能性といった「やることへの恐怖」を丁寧に並べていく。ここまでは完全にZ世代の感覚に同調している。だが、ここで問いが転回する。

「But my question is, what if you don't?(でも訊きたい、もしやらなかったら?)」

やらないことのリスク。挑戦しなかった後悔。その問いかけによって、視点が反転する。

そして最後に、レブロン・ジェームスをはじめとするNIKEのトップアスリート――つまりヒーローたちの本気の姿を見せつける。彼らの圧倒的なパフォーマンスが語るのは、「本気になることはクールなんだ」というメッセージだ。

結局、行き着くところは「Just do it」と同じ。挑戦することの価値、本気で取り組むことのカッコよさ。NIKEの魂は何も変わっていない。ただし、そこに至るまでのプロセスを、今の時代、今の世代に合わせて再設計した。疑問を肯定し、問いを転回させ、最終的に挑戦へと導く――このレトリックの流れこそが、NIKEのアップデートであり、再活性化の試みなのだろう。

一方でこれは作為的な気もする。果たして苦境のNIKEを救うほどのインパクトはうまれるか?NIKEの大黒柱であるJust do itに手を入れるリスクを上回る報酬は生まれるか。

源泉かけ流し!今週のマーケティング関連トピックス(今週は10個ご紹介!)

店舗数激減のミスタードーナツ。「もう100円では売らない」経営陣の覚悟が復活へ導いた3つの改革とは? 人気コラボ企画の裏側も聞いてみた

ミスタードーナツ復活は3つの改革が上手くいったから。

-

季節限定とコラボで商品価値を高める

-

「ミスドゴハン」で来店時間を広げる

-

キッチンレス店舗で出店を拡大

どの施策も基本的に接点を拡大するアクション。コラボによる別ファンの接点、食事による時間帯の接点、効率化出店の店舗拡大。

Airbnb、JTBと連携で地方の空き家を“ホテル”に。「三方良し」で、インバウンド対応と社会課題解決目指す

AirbnbがJTBと連携で地方の空き家を“ホテル”にする施策。

京都など観光地はオーバーツーリズムで日本の地方に目が向けられている中で、本来使われない空き家が活用されるならまさに三方良しですねえ。

【トップインタビュー】フレッシュネスバーガー、夜間とカフェタイムの需要喚起へ/新施策「フレバル」などで気軽に立ち寄れる店としてアピール

今週からスタートする、フレッシュネスバーガーの「フレバル」

16時から「フレバルタイム」と称し、アルコール290円から、フードも390円からと格安で「バル利用」ができる利用時間拡大施策。

さらにカフェタイムの利用を増やすべくコーヒーも刷新。フレッシュネスを想起するタイミングは増えるか?

無印良品「里のMUJI」で売り上げ6割増 棚田や古民家も守る「三方よし経営」

無印良品が店舗を起点とした地域密着構想を広げている。

例えば千葉・鴨川で

-

棚田保全

-

古民家宿の運営

-

地元の野菜の直売所

-

レストラン

など幅広く経営。

あくまで起点は店舗であり、鴨川の店舗では売り上げが6割も増加。

地域との結束が高まればLTVは確実に高まる。

スノーピークやキャプテンスタッグ、脱キャンプ用品依存へ新ブランド

スノーピークやキャプテンスタッグ。

日本のアウトドアメーカーがキャンプ用品依存からの脱却を目指す。

特にスノーピークはアパレルを再加速。

-

フィッシングアパレル

-

クリエーターコラボ

-

英国スタイル(!?)

など様々なラインが増えるとのこと。

米ウォルマート、自社ブランド食料品から合成着色料などを排除

米ウォルマートが自社ブランド食料品から合成着色料などを排除する動き。

グルテンフリーや甘味料などの成分表示が進んでいるが、さらに合成着色料の明確な表示や不使用がブランド価値になる時代に。

消費者の透明性へのニーズは年々高まっている。

東京・用賀の夏フェスに1.5万人 住民発の祭り、住みたい街に

開催して20年で参加者が100人から15,000人に増えた「用賀サマーフェスティバル」

この祭りの運営フェイスブックコミュニティには3,000人も登録者がいるらしい。

祭りを起点に住民の街への愛着と交流が加速する、今の時代に求められるリアルコミュニティの起点になっているね。

[新連載]高級ブランド、中古市場異変の裏側 ロレックスは新品価格と逆転も

ハイブランドの中古市場が急成長。

エルメスやロレックスなど。

ハイブラはどんどん値上げ、更に供給制限も厳しい。

そもそも正規店では常連以外買えないし高い。一方で「資産」としての価値も上昇している。

そりゃリユース市場も成長するよね。

中古品への抵抗も薄れており、まだまだ成長しそう。

IKEA、広島に小型店 新宿・原宿は閉店で地方の施設内店舗に転換

IKEAが広島のイオンモールに小型店舗を出店。

先日、東京都都心の原宿店や新宿店の閉店を発表したが、今度は地方で中小店舗を出す出店戦略へ。

このタイプの店舗は雑貨やフードが多いが、大型家具も陳列。大型家具はECで購入するOMOスタイル。

「より手ごろなIKEA」は商業施設にフィットするか。

ハブ酒がハーブでおしゃれに へびーで怖いはもう昔、ショットで乾杯

沖縄の伝統的なお酒「ハブ酒」。

蛇が漬け込まれていて、アルコール度数も高いので基本的には罰ゲームなどネタ消費が多かったが、今「乾杯酒」として手軽&オシャレに変化。

Awichがプロデュースしたハブ酒もヒットしたり、缶入りの「ハブボール」が売れたり。

「沖縄酒」としての価値が増大中。

海外現地調査レポート:中国 深センのカフェ「Tan90°」 中国カフェ市場と新進気鋭カフェから学ぶ体験戦略

中国 深センのカフェ「Tan90°」のコンセプト・ブランドが非常にユニークだったので、中国のコーヒー市場とともにご紹介!

中国といえば“お茶文化”を思い浮かべる方が多いと思いますし、実際に老若男女を問わず、タンブラーにお茶を入れて持ち歩く光景は日常です。一方でコーヒー文化も急速に浸透し、特に若い世代を中心に人気が高まっているんですよね。世代が上がるにつれてお茶を好む人が多いのに対し、若年層ではラテや甘いアレンジ系コーヒーを日常的に楽しむ傾向が強く見られ、スペシャリティコーヒーというよりは、フレーバーコーヒーが中国のコーヒー文化を牽引しているんです。

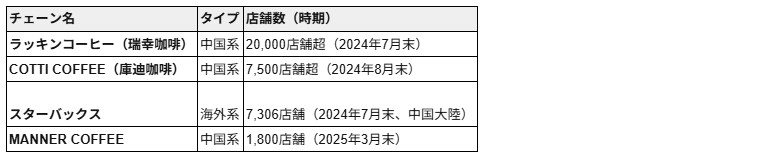

市場の拡大は1990年代末にスターバックスが中国に参入したことを契機に加速。そこから四半世紀を経て、現在はまさに“戦国時代”へ突入。海外ブランドに対抗する中国系チェーンが驚異的な成長を遂げています。例えばラッキンコーヒーは2024年7月末時点で2万店を突破。続いてCOTTI COFFEEが8月末時点で7,500店超。いずれもスタンド型カフェを中心に展開し、通勤・通学の導線に入り込む戦略で急拡大を実現してます。

(ちなみにラッキンコーヒーは一度崩壊の危機に瀕したものの、再び出店を再加速しています)

対するスターバックスは7,306店舗(2024年7月末)を展開するものの、大都市へ集中。さらにMANNER COFFEEなどの新興勢力や、ブルーボトルの上海進出も加わり、スペシャリティコーヒーもじわじわと広がりつつあります。

その答えの一つが“文脈を纏った体験デザイン”です。その象徴的な事例が、深センのOCT-Loftに位置する「Tan90°」。OCT-Loftは文化創生地区となっていて、エッジの効いた中小ブランドが集まる場所になっています。ブランドのコンセプトは「建築の視覚化」。数学的にはTan90°は“定義されない”概念ですが、信念や愛のように、見えなくても確かに存在するものを表現する、というかなりのハイコンセプト。意味がないようで、実は永遠の正義となるもの。その思想を空間に投影したのが、このブランドの根幹でもうこのコンセプトだけで魅力的ですよね~。

昼はカフェ、夜はウイスキーバーへと柔軟に切り替えられる二重性を持つ設計になっていて、単なる営業形態の変更ではなく、昼は“安らぎ”、夜は“興奮”といった異なる心理的体験を提供する設計思想が貫かれています。僕がいったのは昼だったのですが、緑の多い地域の中での時間は非常に快適でした。

デザインは極めて非日常的で、洞窟や宇宙カプセル、さらにはニューロンのようにも解釈できる独特の形状。既存の枠組みにとらわれず新しい価値を提示する大胆な挑戦で、これが許される発想もまさにいまの中国の先端にあるなと感じます。落ち着く空間ながら、どこか宇宙的。

興味深いのは、こうした芸術的なアプローチが商業的な成功に直結している点。文化・芸術の集積地であるOCT-Loftという立地特性を活かし、強烈な空間体験で顧客を惹きつけ、昼夜で役割を切り替えることで収益機会を最大化。芸術とビジネスが矛盾するのではなく、相互に補完し合いながらブランドの独自性と競争力を築いているのです。(以下 OCT-Loftの他の店舗・アーティスト作品)

中国コーヒー市場の進化は、単なる規模拡大にとどまらず、文化や体験を核とした新しい価値づくりへとシフトし拡大中。ちなみにこんなカッコいい場所でも、注文は当然のようにwechatやAlipay経由となっており、あくまでデジタルドリブン。

明日から効く!マーケティング/ブランディング関連書籍レビュー

人類学、世界中の少数民族の分析から、現代に生きる我々の悩みに対する処方箋として「人類学的思考」を提案しているのが本書。生きづらさが増しているとも言われる現代において、世界に生きる民族の世界から発見されるものはたくさんあるのです。

例えば…

カナダ北西部の先住民であるヘヤー・インディアン→師弟関係が存在しない。人は人に命令しない(できない)という価値観を持つ

ボルネオの狩猟民プナン→社会に貧富の差が全く存在せず、蓄えるという発想がなく、恒久的なリーダーもいない

アメリカ北西部のトリンギット→非生物である氷河に対して人格を認めている多元的な存在論を持っている

などなど。

こうした先住民たちの考え方が正しい/間違い、という話をしているのではなく、現代に生きる社会化された我々との価値観の差異を感じることで、個人の意識は自由になり、現代では当たり前の感覚や常識を「ひっくり返す」思考実験になる、というのが本書の面白さなんですよね。

著者は人類学の専門家であり、フィールドワーカーとして実際に先住民の生活に入り込む研究を行っているホンモノ。このフィールドワークで得た発見を単なる「現地の実情レポート」にするというよりも、今を生きる我々への処方箋として活用できないかと提案してくれるのです。

面白いのは「現象」として説明するのではなく、なぜ彼らがそのような思考になるのか、という要因の分析を非常に深く行っていること。だからこそただの面白い民族がいるな、ではなく、彼らの思考を私たちの生活を行きやすくする参考にできるのです。

特に現代は高度に発達した社会性の中で、私たちはがんじがらめに生きています。そして心の病になる人も多い。社会構造の中で少しでも自由にはばたく。そんな考え方を刺激するための分かりやすく楽しい本です。おすすめ。

いまの世の中が見えてくる!偏愛インプットコラム

ちまたで『チェンソーマン レゼ篇』がヒットしているが、その裏で公開されているアニメ映画『ひゃくえむ。』。だが、見るべきは原作漫画の方だ。正直、漫画の方が圧倒的に完成度が高い。(髭男のテーマ曲は名曲ですし、声優もとてもイイのですが)『ひゃくえむ。』は、人類最速の競技・男子100m走を題材にした作品。作者は『チ。』で知られる魚豊だが、こちらの方が傑作だと思う。たった10秒で終わる競技。しかも「走る」というただそれだけの原始的な行為。この極限の舞台で、才能と情熱、持つ者と持たざる者の構図が残酷に描かれる。物語の核は、主人公トガシの才能に関するグラデーション。小学生時代、彼は天才だった。だが高校、そして卒業後と時が進むにつれ、才能は劣化していく。一方で、狂気的に走り続ける小宮に追い抜かれていく。10年飛ばしで時系列を大胆に進めながら、数巻の中で「持つ者から持たざる者へ」の変化を描く構成が見事だ。それでもトガシは走る。なぜなのか。飛躍するライバルと、劣化する主人公。その2人を取り巻く登場人物の描き方もイイ。特に僕が好きなのは海棠だ。圧倒的な1位選手の裏で、15年間万年2位だった男。一番好きなセリフは「本当に現実を変えたいなら、現実を否定したいなら向き合ったうえでやらねえとダメだ。(中略)現実が何かわかってなきゃ、現実からは逃げられねえ。」現実は残酷だ。だが、それと向き合ったうえで否定する――そこに活路がある。逃避ではなく、受け止めたうえでの反逆。「なぜ走るのか」「どうモチベーションを保つのか」→つまりどう生きるのか、挑むのか。100m走という10秒で黙らせられる競技だからこそ、選手たちの人生哲学がぶつかり合う。全5巻というコンパクトさも良い。無駄がない。

才能、挫折、意地――それらが10秒の中に凝縮されている。読んで損はさせないよ!

今週の1曲

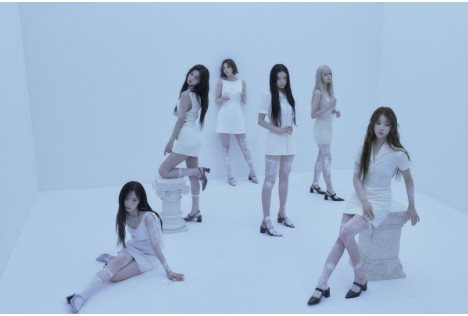

NMIXX“Blue Valentine”

2回連続でK-POPで恐縮ですが私の2番目推しグループであるNMIXXがカムバ(新曲公開)したので、さすがに紹介せずにはいられません!ということで、NMIXXのファーストフルアルバムより“Blue Valentine”ご紹介。

NMIXXは4代事務所の1つ、TWICEと同じJYPの女性グループで、コンセプトはMIXPOP。1つの曲の中で複数の曲調を入れ替えるというかなり音楽的に複雑なことをやっているのが特徴です。(一般的には第4世代でもトップクラスのビジュアルであるソリュンだけが知られていると思います)

とにかく全員がメインボーカル級に歌が上手く、難しい楽曲をこなすことに定評があるのですが、ややコアになりがちといった問題も抱えているところがある。そんなNMIXXの新曲、かなりキャッチーに仕上がっており、といいつつも複雑さも残していて、かなりいい仕上がりです!アルバムも名曲ぞろい。まだまだ知名度は一線級ではありませんが、実力素晴らしいのでぜひ聞いてくださいね~

最後までお読みいただきありがとうございます。もし内容が良ければ登録ボタンより、次回のニュースレター配信をお待ちください。

最後に!

仕事のご相談はこちら!

Xでもほぼ毎日発信してます!

毎週木曜日更新のPodcastはこちら!

-

Spotifyをご利用の方:https://x.gd/spotify_nambo

-

Apple Podcastをご利用の方:https://x.gd/apple_nambo

-

AmazonMusicをご利用の方:https://x.gd/amazon_nambo

すでに登録済みの方は こちら