センスの創り方と、カワイイの再定義 25年10月第3号

忙しいあなたのためのマーケティング情報サプリメント。週に一度、厳選されたトレンドと洞察をまとめていきます。これを読めば「主要なトレンドをキャッチできる」、そういった想いで届けてまいります。まずはご登録をお願いいたします。

マーケティングトレンドインプット 今週のクイック解説3選

ただカワイイだけじゃない。ファンを取り込むあたらしい「かわいいのかたち」

アソビシステムの一連のアイドルプロジェクト「KAWAII LAB」が好調。FRUITS ZIPPERやCANDY TUNEなど、公式TikTokの再生回数は合計数十億回。発足からわずか3年で圧倒的な成果を残している。

一見すると「またスマッシュヒットしたアイドルグループが出た」程度に映るかもしれない。だが、長らく「カワイイ」を追求してきたアソビシステムならではの、極めて戦略的なアプローチがここにはある。

それは、「カワイイ」の定義を拡張したこと。

これまでの「カワイイ」は、外見的な美しさやストーリー性を指していた。アイドルは憧れの対象であり、ファンは彼女たちを仰ぎ見る存在だった。K-POPも基本的にはこのアプローチを継承している。完璧に磨き上げられたパフォーマンス、隙のないビジュアル、それが「憧れ」を生む。

一方、KAWAII LABのアプローチは異なる。彼女たちが提示するのは「推している自分も含めた全肯定としてのカワイイ」だ。

KAWAII LABのアイドルは、憧れの対象であると同時に共感の対象でもある。ファン自身の個性や欠点も含めて肯定してくれる存在。実際、彼女たちの楽曲には自己肯定のワードが並ぶ。不確実性が増す現代において、他人と比べるのではなく、ありのままの自分を一緒に肯定する――推し活の定義そのものを拡大したと言える。

「完璧である必要はない」という訴求は、近年アパレルや美容分野でも増えている。KAWAII LABはそれを「カワイイ」をフックに展開する、極めて日本的なアプローチを取っている。

マーケティング戦略も優れている。

明確にTikTokなどの短尺動画にフィットした楽曲を追求し、さらに一度ヒットした曲を新曲で塗り替えるのではなく、徹底的にこすって認知を広げ、刷り込んでいく。CANDY TUNEの名前は知らなくても「倍々FIGHT」は聞いたことがある――そんな存在になっている。

K-POPが「完璧」を売る一方、日本は「不完全の肯定」を売る。この対比が、KAWAII LABの成功の核心だ。

オリーブオイルを再定義して創業わずか3年で売上70億円になったニューブランドGraza解説

アメリカの新興ブランド「Graza」が、レガシー市場であるオリーブオイルを破壊している。創業3年で売上70億円、市場シェア5位。その背景にあるのは徹底的な常識破り。

Grazaが破壊した3つの常識

1. 価格帯の革新 アメリカのオリーブオイル市場は、数ドルの安価な大衆品か、30ドルを超える超高級品の二択だった。Grazaはその中間、16〜21ドルの「ちょっといいもの」を提供。この「許容できるプレミアム価格」がホワイトスペースとなった。

2. 容器とデザインの革新 オリーブオイルといえばガラス瓶、ワインのようなラベル――そんな固定観念を捨てた。Grazaが選んだのは軽くて使いやすいスクイズボトルと、ポップなデザイン。プロのシェフが厨房で使う絞り容器を消費者向けにアレンジした発想。

3. 用途の革新 パスタやサラダだけではない。ピザ、BBQ、クッキー――あらゆる料理に使える汎用性を訴求。料理系インフルエンサーだけでなく、BBQやピザ専門のインフルエンサーにもギフティングを行い、オリーブオイルの使い方そのものを拡張。

価格、容器、用途――3つの革新を同時に仕掛け、それを支える明確なブランド世界観を構築する。強いD2Cブランドの教科書のようなアプローチだ。

そしてこの動きは、Grazaだけではない。

アメリカでは「調味料」の革新がいくつも起きている。例えば「Fly By Jing」は、ラー油(チリオイル)をポップに塗り替えた。伝統的な中華調味料のイメージを刷新し、フードカルチャーを象徴するブランドへと成長。今では中華・アジア風調味料の一大ブランドになっている。

レガシー市場ほど、新しい基準を持ち込む余地があるってことだよね。

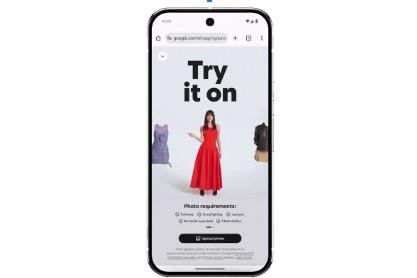

GoogleのAIバーチャル試着が変えるアパレルの購買体験

ユーザーが用意するのは、自分の全身写真わずか1枚。それだけ用意すればWEB上にあるあらゆる服を、自分の体になじませて着せ替えすることができる。Googleが提供を始めるAI活用した「バーチャル試着サービス」は衣服の購買体験を劇的に買えるかもしれない。先行してリリースされた米国では利用者の7割が「ショッピングが楽しくなった」と回答。単に便利なだけでなく、選ぶ楽しさも提供しているのが面白い。

これ、何が革命的か。

それはECの絶対的な悩みであった「試着できない」という壁を超えるかも、なサービスだってこと。

今でも自分の身長や体重を入れれば、ざっくりとしたフィッティングをしてくれるサービスはあるが、Googleはその優れた画像生成技術で体になじませることができる。確かにサイズは合ってるけど、ちょっと着丈が合わない。ECの写真で思った色と少し違って自分の肌の色と合わない。そんなミスマッチが極限に減るかもしれない。

そうなると「ECだから…」の制限がなくなり、むしろ「ECの方が」あらゆる試着を素早く楽しめるフィッティングルームになるかもしれない。着替え待ちをする必要もなく、たくさん試せる。アパレル企業側は悩ましいコストである返品リスクが減ることも大きいよね。

相当な革命が購買行動に起きるかもしれない、、そんな胎動を予感させるリリースです。僕も楽しみ。

ユーザーが用意するのは、自分の全身写真わずか1枚。それだけで、WEB上のあらゆる服を自分の体に着せ替えできる。Googleが提供を始めたAI活用の「バーチャル試着サービス」は、衣服の購買体験を劇的に変える可能性がある。

米国での先行リリースでは、利用者の7割が「ショッピングが楽しくなった」と回答。単に便利なだけでなく、選ぶ楽しさも提供している点が興味深い。

何が革命的か?

それは、ECの絶対的な悩み「試着できない」という壁を破壊するから。

従来も、身長や体重を入力すればざっくりとしたフィッティングを確認できるサービスはあった。けれどGoogleは、優れた画像生成技術で服を体になじませることができる。サイズは合っていても着丈が微妙に合わない、写真で見た色と実際の肌の色が合わない――そんなミスマッチが激減する。

結果、ECの立場が逆転する。

「ECだから試着できない」という制限が消え、むしろ「ECの方が素早く、大量に試着できるフィッティングルーム」になる。着替え待ちもなく、何着でも瞬時に試せる。

アパレル企業にとっても、悩ましいコストである返品リスクが減る。消費者と企業、双方にメリットがある。購買行動の革命が始まる。その胎動を感じさせるリリースだよね。使うのが楽しみ。

源泉かけ流し!今週のマーケティング関連トピックス(今週は15個ご紹介!)

創業3年で売上70億円を超えた「Graza(グラーザ)」はなぜアメリカのオリーブオイル市場で急成長したのか?

オリーブオイルだけで3年で売上70億。

「Graza」がやったのは徹底的な逆張り。

瓶を捨て、

高級感を捨て、

スクイズボトル×ポップデザインの常識外れのオリーブオイル。しかも中価格帯。

レガシー市場ほど、常識破りが刺さる。

指名買いブランドはこうして生まれるというD2Cの象徴事例。

ナイキが次世代に"Just Do It"の精神を伝える "Why Do It"キャンペーンを展開

NIKEの新スローガン「Why Do It?」

37年続いた「JUST DO IT」を置き換えるワードが登場。

「とにかくやれ」という命令

→「なぜやるのか?」という問いかけへ。

一方的な押しつけから、対話へ。

Z世代には命令が届かない。

NIKEの戦略転換か、それとも苦悩?

グーグルの「AIバーチャル試着機能」ついに日本で提供開始

グーグルの「AIバーチャル試着機能」が日本で提供開始。自分の写真をUPすれば、AIが気になる商品をバーチャルに試着させてくれる。単に重ねるだけでなく、AIで衣服の細かなニュアンスまで画像セットしてくれるとのこと。

商品選びの精度は高まりそうだし、Google経由でのアパレル購入が増えそう。

三菱商事、「会食の店探し」をAIで効率化 高給+業務改善で働きがい増す

三菱商事が提供する「会食の店探し」のAI効率化システム。

特に若手の社員にとって会食の店探しは、社内でも社外飲み会でも気が重いもの。

でも会食の店探しは一定の正解があるし、情報も明確にある。確かにAIに任せるには適切な作業ですよね!

企業としても会食の失敗を減らせる。

これ面白いな~

米有名モールがたどる「死のスパイラル」

かつてアメリカ西海岸でトップレベルの収益だったサンフランシスコの有名モールが崩壊危機。

コロナの荒れ具合からサンフランシスコは着実に復活し、街中はゴーストタウンからは脱却しているが、大規模モールはまだまだ圧倒的苦境に。

一度魅力を失ったモールの復活は難しそう、、

「FRUITS ZIPPER」プロデューサーに学ぶ 「かわいい」再定義の極意

「FRUITS ZIPPER」プロデューサーに学ぶ新時代の「カワイイ」

面白いのは「アイドル自身が憧れの対象」

ではなく

「かわいいアイドルを推すファン自身の自己肯定感につながること」

を重視した楽曲の設計。

日本のアイドルらしい「育てる」ストーリーに、ファン自身を取り込むことでファン拡大。

「推し活応援!~ぬいと一緒にお泊り会プラン~」56店舗へ導入拡大

ビジネスホテルの東横インが提供するのは「ぬいぐるみと一緒に泊まれる」プラン。

近年、推し活文脈でぬいぐるみ市場が成長。

「ぬい」と一緒にいろんなところに出掛ける人も増加。

このプランでは専用のガウンや枕、布団を用意(お揃い)。

ちょっとした改装で「選ばれる」ホテルになる面白い工夫!

3人に1人が使う TikTok 、平均年齢39.2歳へ上昇。ブランド活用のチャンス拡大──博報堂2025年調査

TikTokのユーザーの年齢層はどんどん広がっている。

10-20代ももちろん多いが、利用者の平均年齢は既に39.2歳に。

面白いのは、一般的に若年層の人気のコンテンツは年齢層が上がると若者離れしがちにも関わらず、TikTokはそうでないこと。

強力なパーソナライズ機能で「見える世界」を分けている強み

ランス、衣料品に「環境コストラベル」義務化へ。“見えないコスト”は消費の選択を変えるか?

フランスは今月から衣料品に「環境コストラベル」を義務化。 どれだけその衣料品が環境負荷を与えているか、を点数で示す仕組み。16項目で評価されている。 今年は自主的算出が中心で、来年からは第三者がスコアいを算出できるように。 情報開示を加速させ、消費者が選ぶブランドを左右するように。

トライアル、首都圏に小型スーパー13店 まず11月に東京・杉並など

吸収に強いスーパーのトライアルが首都圏に小型スーパー、TRIAL GOをオープンし進出開始。

・ほぼ無人の店舗

・低価格の弁当や総菜(例えばロースかつ重300円)

・24時間営業も

高騰するコンビニに対して、明確に食品の安さで訴求するアプローチ。日常生活に入り込めるか?

令和のクレープは“パリパリ”が主流? 第3次ブームを専門店に聞いた

いま、「第3次クレープブーム」がじわっと来てるらしいですよ。

クレープと言えばもちもち触感に大量の具材を入れたイメージですが、第三次ブームを牽引するのは

シンプル×パリパリ

の具のないパリパリクレープ。

ジェラピケカフェでは一番人気の商品らしいです。

サクッと食べ歩き可能なのが強み。

700万円以上使う“超富裕層向け”カード? 三井住友カードが最上位で仕掛ける“二兎追い”戦略

三井住友カードがリリースした年会費約10万円の「最強」カード

安価なプラチナカード、プラチナプリファードは非常に好調で利用者が多く、富裕層も多い。年額1000万円近いカード利用をする富裕層にとっては還元の「上限」が近い。

最も「美味しい」顧客を満足させるためのカードが必要だったと。

年末恒例の「新語・流行語大賞」、ユーキャンが21年間続けた協賛を終了 新たな協賛はT&D保険グループ

年末恒例の「新語・流行語大賞」

ユーキャンが21年間協賛していたが、今年から協賛がT&D保険に変更に。

マスが消失し、世の中がトライブ化する中で、「共通の流行語」はみんなの共感よりもむしろ「これが流行語?」という揶揄の対象になっている。

というのも協賛終了の原因かもしれないね、、

[新連載]「よくあるドラッグストア」を脱却 サツドラHD、北海道密着で成長

北海道を拠点とするドラッグストア、サツドラ。

地域共通のポイントカード、エゾカの提携企業は300社、1100店以上。道民の2人に1人が持っているネットワークになっているらしい。

まさに北海道経済圏を支える濃縮した地域密着のロールモデルですよね。

「ルクア大阪」売上1000億円突破 過去最高を支えた3つの要因

相次ぐ再開発でにぎわうJR大阪駅「うめきたエリア」

その中でも最も好調なのがルクア。なんと売上高1000億円越えで過去最高に。来年には更に新館も。

ルクアの戦略は「全方位全部盛り」+リテールとしての楽しさを重視するスタンス。

何でもある×楽しい買い物という原点。

海外現地調査レポート:香港発のスペシャルティコーヒーカフェ The Coffee Academïcs

香港の商業施設、ハーバーシティで発見したスペシャリティコーヒーのカフェ、The Coffee Academïcsをご紹介。まだできて10年ほどのブランドながら、香港を代表するコーヒーブランドです。立ち上げたのはこの業界には珍しく女性。NYで建築士になった後、香港に戻って立ち上げ。今では香港に20店舗あるだけでなく、シンガポール、タイ、フィリピンなどグローバル展開するブランドに。10年そこらでこれは凄いですよね。

ここはロースタリーとしての評価も高く、国際コンペティションでアジアNo.1に選ばれたこともあるほど。単純にカフェやレストランを展開するだけでなく、BtoBでの豆のサプライや機器のリース、さらにECや小売りへの展開と非常にマルチなビジネス的にも注目のブランドです。

黒胡椒とアガベを合わせた“Pepper Agave Latte”、マヌカ蜂蜜の“Manuka”、沖縄黒糖系の“OKINAWA”など、スペシャリティコーヒーだけでなく、アジアで人気のフレーバーラインナップも豊富。国際ブランドらしく、その地域のイメージを取り入れたラインナップがあるのは面白いですよね。

そしてここで飲んだのが上記のラテなんですが…これ、実はカップがチャコール色のハードコーンなんです。つまり、食べられるカップにドバイピスタチオチョコがまぶされ、その中にラテがあるという構造。日本ではあまり見かけない飲み物なんですが、アジアではちょこちょこ見ますね、これ。

創業者が建築の学位を持っていることから、もちろん店内もとても洗練されています。基本的にどの店舗でもその土地の文化を取り入れたデザインになっています。

ちなみにここで、探していた中国雲南省の豆を買えました。最近雲南省の豆にハマってるんですが、雲南は中国のコーヒー生産の98%を占める一大生産地。標高が高く、寒暖差が大きい肥沃な土壌の雲南省はまさにコーヒーにうってつけらしく、最近ようやくいろいろなスペシャルティコーヒーショップで見かけるようになりました。雲南は寒暖差が大きいことから、口当たりがやわらかい一方でかなりフルーティな味なんですよね。近年人気の酸味方向の味なんです。おすすめ。

明日から効く!マーケティング/ブランディング関連書籍レビュー

センスの哲学 千葉雅也

「センス」。よく使われる言葉だけれど、なかなか実態がつかめない。一方で不思議な魅力というか、魔力を持っている言葉でもありますよね。「センス良くなりたい」という人はいても、「センス悪くなりたい」という人はあまりいないでしょう。じゃあセンスが良いってなんなんだ?

そんな「センス」はどうやって形作られているのか、どうやって磨くのか、を独自の見地で教えてくれるのがこの本です。

センスとはリズムである

作者はセンスとはリズムだと言います。芸術やファッション、様々な事象を、複数要素の並びやタイミング、その構成を考えながら音楽的にとらえることが第一歩だと。センスを考えると事象の意味性に意識がいってしまうかもしれませんが、どちらかと言えば意味ではなく、その事象の形や色、響き、そうした構成要素を考える。要は考えすぎてはかえってセンスを失う、ということです。

物事をあまり考えすぎずに受け止めて楽しむ、そうすると逆説的に「こだわらない」ことができない真実が見えてくる。誰しもが、いままで培った人生や感性に基づいた、その人なりのこだわり=どうしようもなさを抱えていて、これが作品や事象と反応してあらわれてくる。これを否定するものではなく、そうした自分の典型(=社会的テンプレ)を自覚しながらも、それがバランスの良いリズム=センスの良いモノと作用して揺らぐ、その現象自体を楽しむ、という提案をしてくれているんですよね。

AI時代での創作とパターン

AIが当たり前の時代になり、みんな「創造性とは何か」という問いと向き合っているわけですが、この上述した「揺らぎ」こそが人間らしさであると本書は伝えている。センスとはリズムであり、リズムとは一種のパターンなので、では「AIはセンスが良いのか?」という問いが立てられる。それは部分的にYESだ。一定レベルの「センスがない状態」からは、適切なインプットがあればAIは抜け出せる。

一方でより高次元のセンス、創造性を発揮するという点においては、AIはパターン認識が素晴らしいからこそ、この揺らぎがないことが弱点となる。人間らしいセンスとは何か。それは、個々の人間が自分たちの人生を反映した「どうしようもなさ」とセンスが良い事象の間にあるノイズなのではないか、ということ。

まさに勇気を与えてくれるような提案ではないだろうか。本書は芸術の入門書としても機能している。「考察」が流行るなど、意味の面にフォーカスが当たりやすい今、あえて形式面が意味よりも先に来ると著者は提唱している。著者はポスト構造主義以降の哲学を探求しており、大衆に向けた美学論としてもすぐれている。しかも、哲学的な思考を実践的なプロセスに落とし込んで書いているので、ビジネス書としても哲学書としても読めるのがポイント。

クリエーティブな作業に携わる人にはぜひ読んで欲しい作品です!

いまの世の中が見えてくる!偏愛インプットコラム

先日、サンフランシスコに訪れまして。そこでwaymoをヘビロテしました、Waymoはサンフランシスコやロサンゼルスで1500台の無人タクシーを提供するサービス。無人タクシーと聞くとどうしても危険に感じてしまうし、僕自身も本当に大丈夫か?と思いながら乗っていたんですが、慣れてしまえば実に快適なんです。まずは試しに、と一度乗ったあとは、基本的に呼べるときはいつでもwaymoを呼んでいました。

waymoに乗りながら考えたのは、いわゆる無人モノって人件費削減の効率化の文脈で話されることが多いけれど、実際はUX的に価値が高いのでは?ということ。

・社会的摩擦が少ない

人間はホスピタリティは高いですが、一方で面倒くさい生き物である。世界のみならず、日本でもタクシー運転手とのいざこざは乗客・運転手双方の問題として存在します。しかし、無人は当然そんなことは一切なし。そもそも人とのトラブルが発生しない。これはかなり心理的安全性が高いんですよね。

あと、アメリカでは特有の事情があり、チップがいらないというポジティブな面も。waymoの価格はUberと同じか少しだけ安いレベルなのですが、Uberはチップを払う必要がある、と考えると実質価格が安くなっているんです。

・空間の自由度が高い

waymoには自分(と自分の関係者)以外は基本的に誰も乗りません。つまり、マナーの範囲で何をしてもいいわけです。例えば後部座席で横になっていてももちろん構わないし、だらしない姿勢で大あくびをしてもいい。あるいはビデオ通話もプライバシーを気にせずしてもいい。

waymo体験で面白かったのは、自分のSpotifyなどの音楽サービスをBluetoothでつなげられること。大音量で気兼ねなく自分の好きな曲を流せるわけです。この、自由に過ごしていい、という気楽さ、自分好みに空間を使える楽しさは非常に大きい

・不満を抱く必要がない

これは少し分かりにくいかもしれませんが、人が提供するサービスには不満が出やすいというリアルがあります。これを読んでいるあなたも、タクシーのルート選択にムカついたりしたこと、ないですか?でもwaymoは機械が最適ルートを選んで走っているのでブレがない。運転も飛ばしてはくれないが、急加速や急発進、謎ブレーキなどはほとんどない。

つまり、機会がやっているということによりそもそも期待しない、なので感情が波立つこともないということなんです。この「ブレのなさ」も結構大きいなと感じました。

驚くべきことにサンフランシスコでは何のトラブルもなくwaymoを使えたわけですが、サンフランシスコは道路は結構がたついているところもあるし、交通量も普通に多い。また札幌のように非常に分かりやすい碁盤の目のような街になっているわけでもない。それでも快適に使えてしまうのだから、日本でも全然走れそうだな、と感じました。仮に当たり前になったら、日本では僕はこれしか使わない。そう宣言できるほどの快適体験でした。

もちろん、デジタルリテラシーが無いと使えないし、事故も相当減ってきているとはいえないわけではない。それでも、この移動に関する無人の革新というものは、あらゆる無人系のサービスでレバレッジが最も大きいのでは?と感じています。

今週の1曲

XG GALA

https://youtu.be/4VOTOtVQZVo?si=6s5bOPJbU7z8U6Zc

XGの新曲はハイファッションをイメージした、非常に明快かつ挑戦的な一曲。

「I just turned the Met Gala into an X‑GALA」や「Only ELLE that I know is the mag」などグローバルファッションにかかるミームを歌詞に取り入れ、ランウェイを歩くような踊りなどファッションショーを意識。

K-POPを見ればわかるように、グローバルアーティストやアイドルは音楽とファッションを融合するのが当たり前で、ハイブランドのグローバルアンバサダーになることも多い。もともとY3Kモチーフでも知られるXGだが、ファッションを取り込む意思を強く感じさせる作品。

ちなみにこの曲はXGのファーストフルアルバム(来年1月発売)の先行曲らしい。てかそういえばまだフルアルバムはでたことなかったのか…と驚き…

最後までお読みいただきありがとうございます。もし内容が良ければ登録ボタンより、次回のニュースレター配信をお待ちください。

最後に!

仕事のご相談はこちら!

Xでもほぼ毎日発信してます!

毎週木曜日更新のPodcastはこちら!

-

Spotifyをご利用の方:https://x.gd/spotify_nambo

-

Apple Podcastをご利用の方:https://x.gd/apple_nambo

-

AmazonMusicをご利用の方:https://x.gd/amazon_nambo

すでに登録済みの方は こちら