あえて「夜専用」にする時間限定を区切るマーケティング&「涙目シール」の秀逸なデザイン設計 25年11月第1号

忙しいあなたのためのマーケティング情報サプリメント。週に一度、厳選されたトレンドと洞察をまとめていきます。これを読めば「主要なトレンドをキャッチできる」、そういった想いで届けてまいります。まずはご登録をお願いいたします。

マーケティングトレンドインプット 今週のクイック解説3選

ウィルキンソンの炭酸水、あえて「夜専用」で新商品を出し直す理由は?

「時間を区切る」商品が増えている。炭酸水トップブランドのウィルキンソンから登場した「夜専用の炭酸水」タグソバーは、カテゴリーエントリーポイント設計の好例です。炭酸水の主な飲用シーンは「水の代わり」、つまり昼間。だがウィルキンソンは、「ノンアルコール飲料としての炭酸水」という新しい切り口に着目。フレーバーはライチトニックやレモンジンジャー――カクテル風の味わい。お酒の代替としてのノンアルコール市場に侵食する戦略だ。

興味深いのは、ターゲット設定。

あえて「ソバーキュリアス(意識的に飲酒を控える層)」に絞らず、「夜専用」と時間で区切った。ソバーキュリアスに絞ると市場が限定される。だが「なんとなくアルコールを控えたい」「今日は飲まない」という、カジュアルなアルコール生活の「境界線」は確かに存在する。その大きな市場を、炭酸水は獲得できる――この気づきが戦略の核。

パッケージも戦略的。ペットボトルや瓶ではなく、缶のみ。チューハイをイメージさせるデザインで、「夜の飲み物」という位置づけを視覚的に強化している。

実はこの商品、リニューアル品。

元々はよりソバーキュリアスに寄せた商品で、明確にアルコール代替のポジションを取っていた。見た目もほぼノンアルコール飲料。だが今回のリニューアルで「夜専用炭酸水」とより炭酸水に寄せた訴求に変更。具体的で誰もが理解できる「夜専用」というコンセプトにピボットし、より広い飲用シーンを狙っている。

アルコール代替で夜に炭酸水を飲むのが当たり前になれば、もはやタグソバーでなくても、ウィルキンソンの通常の炭酸水でも選ばれるようになる。カテゴリーエントリーポイントの拡大を目指しているということ(だとおもいます)。

時間軸で区切る戦略は、定番の手法だ。

古くは缶コーヒーのWANDAモーニングショット。最近ではカントリーマアムの「モーニングマアム」なんかもそう。朝にお菓子で食事を済ませる層がいるという発見から生まれた商品で、食物繊維を強化し、食べきりサイズで提供。普段はおやつでしか登場しないカントリーマアムに、「朝」という新しいタイミングが追加された。

既存商品に時間帯を区切った専用商品を追加することで、新たな顧客接点が生まれる。「時間」は誰でも想起できる強力なモチーフだ。市場を広げるには、既存カテゴリーに新しい「時間軸」を持ち込むのもアリでは?

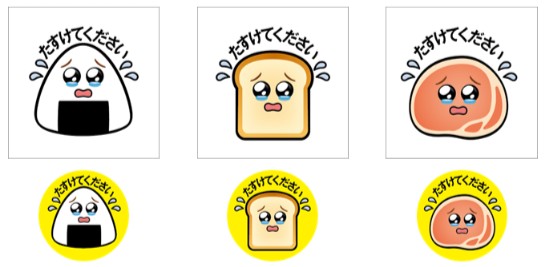

ファミマの「涙目シール」が創り出す社会課題を自分ゴト化させるデザインのパワー

ファミリーマートで展開されている「涙目シール」。消費期限が近い食品の値下げを知らせるシールですが、限定投入されていたものが全国展開され、さらにフリー素材として他の店舗でも使えるように。このシール、単なる値引き告知ではなく、「行動変容のデザイン」として極めて秀逸だと思っています。

まず、前提となる問題として…

食品ロスやサステナビリティの文脈では、消費者と企業の感覚にギャップがあります。企業はESGやサステナビリティを推進する一報、消費者はその「作られた社会貢献」に飽きている。「グリーンウォッシュ」――見せかけの環境配慮が暴かれるなど、消費者の目は厳しい。

では、涙目シールはどう違うのか?

ポイントは、「ロジックではなく、感情に訴えかける」こと。「食品ロスはダメだ」と説得するのではなく、「たすけてください」というナラティブ(物語)で訴えかける。しかもこれは値引きシールでもあるため、消費者は「安価で商品を手に入れられる」という明確なメリットを得る。食品ロスを削減しつつ、消費者に安く買う機会を提供する。win-winの構造なんですよね。

さらに、もう一つのメリットが。

食品をキャラクター化し「たすけてください」と伝えることで、その商品を買う=レスキューする、という心理的満足感を与えている。これは極めて日本的なアプローチ。キャラクターに親しむ文化、食べ物を残さず食べる文化とうまく調和してます。

実際、購入率は5%以上改善。しかもやったことはシールを貼っただけ。シンプルで、コストも低い。

行動変容を起こすのに、複雑な仕組みは要らない。感情に訴えかけ、メリットを明確にし、物語を与える。涙目シールは、その完璧な実例でしょう。

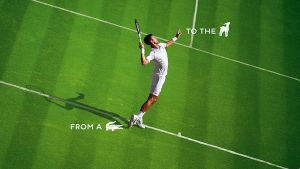

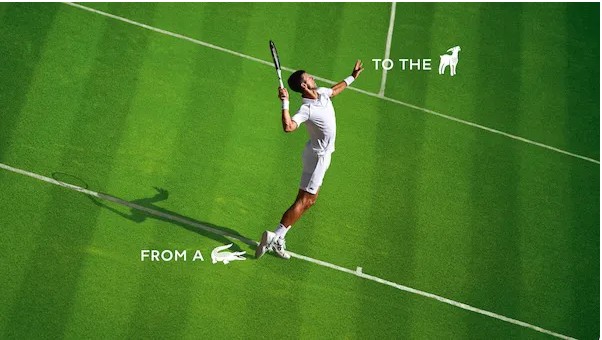

もはやブランドのロゴは「不可侵」ではない。ロゴを大胆に変えるラコステのキャンペーン

ラコステのロゴといえば、あのワニ。

そんなラコステが新キャンペーンで、象徴的なロゴをヤギに変えた。ロゴを変えるなんて、ブランドの禁じ手とも言える施策。

確かにラコステはロゴを大胆にアレンジしてきた。本来緑色のワニがトリコロールカラーになったり、巨大化したり。だが、動物自体が変わり、それで商品を発売する――これはなかなかないアクション。

なぜ、この禁じ手を実行したのか?

テニス界のレジェンド、ノバク・ジョコビッチへの無限のリスペクトを示すため。ヤギは英語で「GOAT」。これは「Greatest of All Time(史上最高)」を意味するスラングと同じ綴り。歴代最高のグランドスラム制覇回数を持つジョコビッチは、まさにテニス界のGOAT。しかも彼はラコステの契約選手として8年間プレーし、グランドスラム制覇の半数はラコステとの契約期間中に達成されている。

ここで重要なのは、ラコステとテニスの関係。

ラコステは、テニスプレイヤーのルネ・ラコステが創業したブランド。祖業はテニスウェアだ。アシックスにとってのランニング、NIKEにとってのバスケットボールと同じように、ラコステにとってテニスは特別なナラティブを持つスポーツである。だからこそ、不世出のレジェンドに対しては「ブランドの象徴であるワニを変える」ことが許される。それだけの覚悟を、ラコステは身をもって示した。

結果的にGOATモデルの限定商品は好評な売れ行き。ラコステの決断はポジティブに受け止められている。ナラティブが重要な現代、ブランドの「不変の象徴」すらも編集の対象になる。ただし、それが許されるのは、明確な文脈と覚悟がある時だけなことは注意したい。

源泉かけ流し!今週のマーケティング関連トピックス(今週は12個ご紹介!)

神地図アプリの高德がレストランランキング「高德扫街榜」を開始。AIに汚染された口コミサービス界で激しい競争の予兆が

日本よりも過激にAIを活用する中国では、「口コミサイト汚染」が深刻化。

日本の食べログに相当する「大衆点評」では、虚偽の口コミが蔓延し、ランキングが機能不全に…

この問題に対し、中国の大手地図アプリ「Amap」が画期的解決策を発表。

実際のユーザー行動データに基づいたレストランランキング。

地図アプリとして蓄積されたデータ――ユーザーが実際に訪れた店、複数回来店している店――を活用し、「本当に愛されているレストラン」を可視化する。リリースから23日間で4億ユーザーがアクセスするなど人気沸騰。

何が革新的なのか?

従来の口コミランキングは、「ランキングが可視化されている」「アルゴリズムが明確」であるがゆえに、虚偽の口コミやランキング操作の標的になってきた。

書き込みは操作できる。一方で実際の行動は嘘をつけない。

Amapのアプローチは、「言葉」ではなく「行動」でレストランを評価する。口コミの信頼性が崩壊する中、行動データが新しい信頼の基盤になっていくのだろうか。

ランキングの在り方が、根本から変わり始める第一歩?

納豆トップシェアのタカノフーズ 成功要因は地域に合わせた味付け

実は成長市場の納豆市場。

2011年1,730億円

↓

2024年2,874億円

と大幅に伸びている。健康志向の高まりが主要因。

他にも売り上げ増の理由は

・従来あまり食べなかった西日本で爆増

・地域ごとの味付け微調整

・ひきわり納豆の質向上で需要増

・定番に期間限定品のこまめな投入

と楽しみ方も多角化。

「物語の自動販売機」、トーハンが実証実験 書店以外でも作品に触れる機会を

「物語の自動販売機」なるものがあるらしい。

出版取次大手、トーハンの提供。

字数500-2,500字で数分で読める物語を選択してその場で印刷。

公共施設やイベント会場などに設置する予定。

近年体験が重視されていると考えると、文字を読む強めの体験を強化するデバイスには需要ある…か?

“究極の待ち時間” エレベーター広告で指名検索数が7倍に PeopleXの戦略を探る

指名検索数を7倍にしたエレベーター広告の成功事例。

こだわったのはエレベーターに合わせたクリエーティブの作成。

・エレベーターはいつ乗って降りるかわからないので、L字画面で常に情報を表示

・「AI面接」のキーワードを15秒の中に散らす

・あえて正式名称をカタカナ表記に

人口309人の限界集落に突然現れた…「年間3万人が行列する」ドーナツ店を作った50歳農家の密かな野望

広島県の限界集落、人口309人の町に、年間3万人が行列する米粉ドーナツ屋があるらしい。

ドーナツ屋だけでなく、

・ドーナツ作りワークショップ

・田植えイベント

・農業体験ができる宿運営

と事業は多角的。

いまでは広島駅に2店舗目もオープン。

米どころとしての価値を活かすストーリー戦略。

吉野家に“Ankerの充電ケーブル”常設へ 関東220店舗が対象 全客席に設置

関東の吉野家にAnkerの充電ケーブルが常設。

このAnkerの広がる充電ケーブル施策、素晴らしいですよね。

ケーブルやモバイルバッテリーなど「充電」のあらゆる顧客接点を抑えることで、充電の第一想起を獲得する施策に邁進するAnker。

取り組みの意図が明確。

『浅草開化楼』のカリスマ製麺師・不死鳥カラスはなぜ、ラーメン店主の心を鷲掴みにするのか

「裏方ブランディング」が熱い。

直接商売をしている商品や店舗だけでなく、そこに商品を提供する裏方も近年強いブランドを形成することがある。

例えば、ラーメン好きなら誰でも知ってる製麺所「浅草開化楼」。

開化楼が面白いのは10年以上前から製麵師が前面に出て、その特殊な麺の開発、新しいバージョンなどを積極的に押し出してきたこと。

昔はラーメン屋の製麺所を知るには、厨房内に詰まれた製麺所のケースを見るしかなかった。開化楼は積極的な露出の結果「開化楼の麺を使っている」ことが美味しさのバロメータになり、画像のような札を店頭に出すお店も増えている。

そんな開化楼は遂にコラボもスタート。まいばすけっと限定の生パスタが売り切れ続出らしい。

同じように、鮨の世界での裏方ブランディングに成功しているのは、マグロの仲卸の「やま幸」。やま幸が卸しているマグロは美味しい、と証明する写真のような証明書を喜んで撮影する人も増えている。

今ではやま幸は直接消費者に売る店舗を麻布台ヒルズに構えたり、飲食店も営業。

裏方でもブランド化することで、結果的に露出面が拡大する。

アマゾンが「スマートグラス」を本格導入する狙い。体験してわかった「未来の荷物の運び方」

スマートグラスの本格導入はビジネスユースでの利用が先?

Amazonが発表した配達員向けの業務用スマートグラスの本格導入を検討。来年度、アメリカで導入予定。

・荷物の情報スキャンで、何をどこに運ぶか一目瞭然

・迷わず配達する地図ナビゲーション

・証明写真をUP

用途限定すれば未来は近い。

「ババアの粉」爆売れに見る、“ババアマーケティング”時代の到来

強烈なメッセージ「ババアこれ買え!」で爆売れした化粧品、通称ババアの粉

TikTokから盛り上がり、Threadsでもブームになるなんとも令和的な売れ方

Treadsがいま30-50代の楽園に。思えば今期盛り上がった「大沢たかお祭り」も大きく盛り上がったのはスレッズ。

自虐起点という新たな切り口。

「わびさび」を高級スニーカーに 伊ゴールデングースが世界で急成長

イタリアのハイエンドスニーカー、ゴールデングースの店舗は世界で拡大中。

日本でも銀座に進出。

ユーズドっぽい加工をした手作りのシグネチャースニーカーは10万円近い金額だが人気。職人と対話して最終的に手書きで絵柄や文字を入れるサービスも人気。

いまっぽい体験型のブランドですね。

韓国アモーレパシフィックなどAI診断×パーソナライズやレコメンドの店頭体験最前線

韓国ではビューティ業界の体験型店舗が当たり前になりつつある。

例えば聖水のアモーレパシフィックの店舗では、ファンデーションをその場で診断・調合して即時に手渡す有料のパーソナライズサービスを提供。

利用者の85%がインバウンド客で、月間1,500人が体験。

韓国最強のビューティ小売オリーブヤングでは、セルフで測定した肌診断をもとに、ビューティアドバイザーが店内の全商品から最適なものを提案してくれる。

ECが当たり前になる中で、店舗の役割は「買う場所」から「体験する場所」へと高機能化している。

韓国の店舗は、販売拠点ではなく、ブランド体験の拠点に。

お客さまの健康な毎日に貢献したいと願う「明治プロビオヨーグルトR-1」ブランドより新キャラクター「アールおじさん」が登場! 体調管理を応援するキャラクターとして10月30日(木)より活動を開始

めちゃくちゃ謎のコラボ。

明治のお菓子カールのキャラクター、カールおじさんが、同じ明治のヨーグルトR-1の広告キャラクターとして“復活”

西日本ではあるものの、東日本では販売終了したカール。そんなカールのIPとしての価値を、同じ会社の別商品に使うのは面白い

認知もあるし、話題性もあるね。

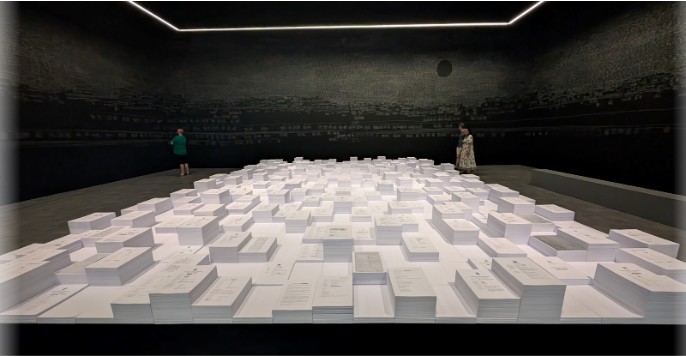

海外現地調査レポート:ブリスベンのクイーンズランド現代美術館にあるインスタレーション「kith and kin」

オーストラリア第3の都市、ブリスベン。私がオーストラリアで行った4都市の中では実は一番好きなのですが、そんなブリスベンにある美術館がQAGOMAです。美術館や図書館が集まった川沿いの文化地区に位置しています。不思議な名前ですが、クイーンズランド美術館(QAG)とギャラリー・オブ・モダン・アート(GOMA)の建物がつながっていて、総称してこのように呼ばれているとのこと。

入場料は無料。この2つの美術館を合わせてゆっくり見れば半日以上かかる規模感であり、世界的に見てもこれが入場料無料というのはかなり驚きです。クイーンズランド州が本気で芸術に取り組んでいることがよくわかります。QAGは徹底的にクイーンズランド州中心にオーストラリアゆかりのアーティストを集めていて、GOMAは世界のアーティストを中心にしつつも、オーストラリアの歴史や哲学を意識させるラインナップです。その中で特に素晴らしいインスタレーションが、今回紹介する現代美術家アーチー・ムーアのインスタレーション、kith and kinです。

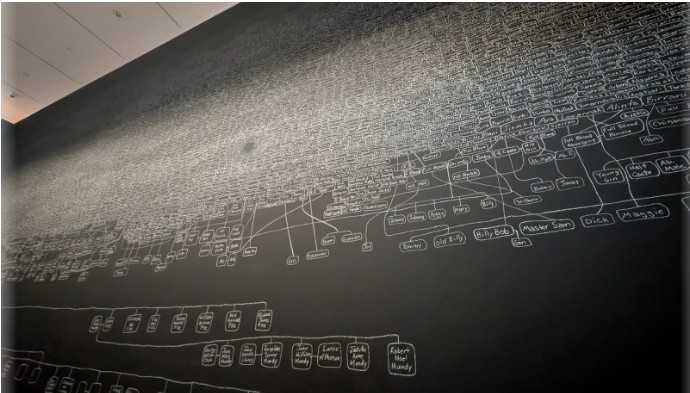

この作品の初出はヴェネツィア・ビエンナーレ2024のオーストラリア館で金獅子賞(各国館最優秀賞)した作品。受賞後、QAGOMAが内部寸法まで再現した独立室をわざわざ経てて再制作したものです。ムーアはこの独立室の黒い壁一面に「系譜図」を手書きし、会場中央には死因審問の記録を積み重ねて水の上に漂わせています。

四方の壁に書かれたおびただしいつながりは、中核は先住民を祖先に持つムーア自身の家系図。よく壁を探していくと「me」と書かれた部分が見つかります。しかしこの広がっていく図は家系図に留まらない広がり。先住民社会は単に家族のつながりだけでなく、婚姻や血縁に留まらない関係網、さらに親族の言葉や記録、それを拡張していき、先住民に留まらない広がり、イギリス系の祖先も含めて記載しています。あくまで先住民の親族の世界観を組み込んだ広がりを示していて、それが時代や土地を超えて、わたしを形成している。そんな歴史を部屋に詰め込んだような設計なんです。

中央の水盤に浮いている大量の文書は、1991年の王立委員会以降の死亡事例を含む死因審問記録。アクセス不能な資料は白紙の束で示され、更に個人が分かる部分は黒塗りになっています。迫害され拘禁死していった先住民の存在を「記録としての紙」としてあえて表現している。水盤は痕跡を浮かべた追悼の場となっており、多くの紙の束は一見して迫害されたその人数を視覚的にも強く表現していて、暴力の歴史を冷たく厳しく表現している。

単純に何も考えずに見るだけでも、その広がる世界と静謐な中央の審問記録が忘却された先住民への抒情性を表現している秀逸なインスタレーションなのですが、その狙いを知って改めて見ると、この空間に先住民という歴史そのものを「わたし」から拡大していくその設計に圧倒されます。この数年で見た大規模インスタレーションの中でも、本当に強烈で素晴らしい作品だと感じています。

QAGOMAにはオーストラリア先住民を先祖に持つアーティストの作品や、あるいは彼らの迫害の歴史を伝える芸術、彼らの文化を受け継いだ芸術など様々に存在するのですが、この作品はその集大成ともいえるような圧倒的なもの。2026年10月まで展示されているようなので、ブリスベンに訪れた際にはぜひこちらの作品、見て欲しいです。

明日から効く!マーケティング/ブランディング関連書籍レビュー

「ついやってしまう」体験のつくりかた 人を動かす「直感・驚き・物語」のしくみ 玉樹 真一郎

著者の玉樹真一郎氏は元任天堂で、あのWiiの企画担当者。初期コンセプト策定からハード・ソフト・ネットワークまで横断的に携わり、今ではUXデザイン思考を伝えている方です。本書は任天堂のDNAともいえる「人をつい、行動に動かすデザイン」の仕組みが非常にクリアに分かる良書です。本書の内容はゲームを題材にしたUXデザインの話ではあるのですが、人を動かす普遍的な設計として、例えばストーリーテリング、クリエーティブ、エンジニアリングなどにも広く活用できる内容です。

面白いのは本書が表現している「体験」というのは総合的な視点で考えられているということ。

第一章ではスーパーマリオを題材に、仮説→試行→歓喜という直感のサイクルの仕掛けを分析。

第二章ではドラクエを題材に誤解→試行→驚愕のサイクルという驚きのデザインの仕組みを分析。

第三章ではラストオブアスとゼルダの伝説を題材に、どのように物語をつくるかを解説。

直感のサイクルはどちらかといえばアフォーダンスなどを含めたクリエーティブなデザインの話をしていて、驚きのデザインでは人の気持ちを理解した上での裏切りの企画の話をしていて、物語の作り方ではストーリーの設計の話をしている。すばらしいゲームはそれぐらい複雑にできている。

まさに任天堂をはじめとした優れたゲームの素晴らしさを感じつつ、「本当に人を動かす」強力なシステムは、クリエーティブだけでも、企画だけでも、物語だけでもうまくいかないということを本書は教えてくれます。あくまで人の感情と、その揺らぎに対して計画的にアプローチすることが、体験にとっては重要。近年、ブランドやサービスの体験価値の重要性が叫ばれていますが、本書の設計図はそんな人のエモーショナルなトリガーを引く非常に具体的な示唆になるはずです。

下記本書を元に南坊が再構成

偏愛!なんでもインプットコラム

進撃のガシャポンビジネス。国内だけでなくアジアでもガシャポンが急成長する理由

驚異的な国内市場の成長

日本のガシャポン市場が異常なペースで成長している。2020年度に約385億円だった日本における市場規模が、2024年度には約1200億円まで拡大。(バンダイナムコのデータより)4年で3倍強という成長率は玩具業界では異例のスピード感だ。この急成長の背景には、いくつかの要因がある。まず、コロナ禍という(皮肉な)追い風。外出自粛で商業施設に空きスペースが増え、そこにガシャポン専門店が次々と進出。流通大手ハピネットだけでも2025年3月末時点で全国137店舗、設置台数38万面という規模に。駅ナカや商業施設の一等地に「数百種類から選べる常設スペース」が当たり前のように存在する光景はコロナ以降の後継。

価格帯の変化も見逃せない。かつての100-200円中心から、現在は300-500円が主流に。更に1,000円を超えるガチャまで。造形技術の向上で「大人でも満足できる品質」になったことで、平均客単価が大幅に上昇。これが市場規模拡大の直接的な要因になっている。つまり子供のものから、全世代のエンタメに変化している。

SNSとの相性の良さも重要。「何が出るか分からない」という開封の瞬間が、そのまま動画コンテンツになる。TwitterやInstagramには「コンプ報告」や「推しキャラ当選」の投稿が溢れ、それがまた購買を促す循環構造ができている。YouTubeの「開封動画」文化とも完璧にマッチ。もちろんIPビジネスの盛り上がりとも連動している。インバウンド需要も無視できない。空港や観光地の大型コーナーは、訪日観光客にとって「日本らしい体験」の定番スポット化している。最近ではコンビニにもおいてあったり。

アジアでも拡大するガシャポン

国内だけじゃない。台湾や香港の繁華街では、もはやガシャポンショップが風景の一部に。香港の尖沙咀や旺角、台湾の西門町や士林夜市を歩けば、数十メートルごとにショップが現れる。夜でも若者や家族連れで賑わう光景は、日本以上の熱狂がある。香港の尖沙咀や旺角ではガシャポンショップは夜まで空いているエンタメスポットでもある。

興味深いのは、現地での独自進化。日本では48-65mmサイズが標準だが、海外では75mm以上の大型カプセルも珍しくない。中身もリッチになり、付加価値を高めた展開が既に定着。

ドン・キホーテの海外店舗(DONDON:DONKI)では、入口正面にガシャポンコーナーを配置する設計が多く、日本とは異なる戦略をとっている。プライズ(クレーンゲーム)と合わせて、店舗の顔として機能。台湾での人気を示す象徴的な事例がある。台北のランドマーク「台北101」で、2025年8月の館内売上ランキングでガシャポンが1位を獲得。高級ブランドや大型飲食店を抑えてトップというのは、この市場の勢いを如実に示している。

ランダム体験消費の本質

この現象の根底にあるのは「ランダム体験消費」の世界的な再評価だ。アニメ・ゲームIPのグローバル化、推し活文化の浸透、中国発のブラインドボックス文化(POP MARTなど)の成長が重なり、「次に何が出るか分からない」という不確実性が消費者心理を刺激する仕組みが、世界中で受け入れられている。ただし、これを単純な「ギャンブル性による中毒」と片付けるのは短絡的かも。コレクション、交換、SNS投稿といった二次的行動まで含めると、これは「体験型エンターテインメント」として機能している。物を買うのではなく、体験を買っているという構造が重要だ。たぶんガシャポンの中身だけ同じ値段で売ってもここまでヒットはしない。日本の強力なキャラクターIP、製造技術、そして「カワイイ」文化が世界で受け入れられている限り、ガシャポンビジネスの拡大は続くはず。そもそもお金を入れて、回して、何かが出てくるという体験自体は非常にグローバルで、誰でも楽しめる強い仕組みであり、世界的になるポテンシャルを秘めている。単なる玩具販売ではなく、文化輸出ビジネスとして進化していく可能性もありそうだ。

今週の1曲

Official髭男dism - らしさ

劇場アニメ「ひゃくえむ。」主題歌である髭男の新曲「らしさ」。めちゃくちゃ好きな曲なのでご紹介します。真面目な髭男は主題歌の場合しっかり作品と曲をオーバーラップさせつつも、強い現代的なメッセージを取り込むことが特徴。「50%」も見事に「はたらく細胞」と調和してましたが、この曲はそれ以上に強いマリアージュが生まれているなと感じます。

100m走で生きる選手たちのイメージを投影しながらも、それを一般レベルの人でも心が動くような誰に心の中にもある「勝ちたい」という気持ちを、勝利至上主義でない形で肯定するような落とし込み方をしています。全編にわたり、戦い、抗うことを見せつつも、この曲そのものの曲名は「らしさ」。それぞれの戦いの中で、絶望・失望に抗いながらも自分らしく戦うことそのものを肯定するという優しいスタンスが髭男らしいなと。

曲としてはAメロ、Bメロが高音で、サビは珍しく高すぎない感じ。そしてラスサビへ向かうCメロのとんでもない疾走感。まさに力強くスピードを上げていくような強く激しく温かい曲で超おススメです!

最後までお読みいただきありがとうございます。もし内容が良ければ登録ボタンより、次回のニュースレター配信をお待ちください。

最後に!

仕事のご相談はこちら!

Xでもほぼ毎日発信してます!

毎週木曜日更新のPodcastはこちら!

-

Spotifyをご利用の方:https://x.gd/spotify_nambo

-

Apple Podcastをご利用の方:https://x.gd/apple_nambo

-

AmazonMusicをご利用の方:https://x.gd/amazon_nambo

すでに登録済みの方は こちら